Faulmann im Strom der Stadt

![]()

Es war das Einheitswochenende – aber eines von der nassen Sorte. Zwei Tage lang hatte es geregnet, gestürmt oder beides zugleich. Der Kapitän – in diesem Fall mehr Heimwerker als Entdecker – verbrachte die Zeit mit kleineren Reparaturen, dem Sortieren von Werkzeug und dem Versuch, ein loses Küchenbrett zu überreden, endlich zu halten.

Am dritten Tag aber, als der Regen nur noch als leichtes Schauern an die Scheibe trommelte, beschloss er, sich doch noch hinauszuwagen – in die Stadt, in die Geschichte, ins Museum.

Die sogenannte U-Bahn kam – natürlich – erst nach dreißig Minuten, ohne jede Durchsage oder Ankündigung. Der Bär seufzte und dachte: Einheitswochenende – das bezieht sich wohl auf die Einheit von Warten und Geduld. Auch die weitere Anreise geriet zu einer kleinen Expedition.

Durch den Stadtmarathon waren weite Teile der Innenstadt abgesperrt; die Wege mäanderten wie ein schlecht gelaunter Fluss um Absperrgitter und Dixie-Reihen, und ein ständiges Auf und Ab aus Unterführungen und behelfs Brücken begleitete den Weg. Als er schließlich am Kölnischen Stadtmuseum ankam, hatte der Regen immerhin auf ein höfliches Nieseln reduziert.

Das Museum ist seit ein paar Monaten fest beheimatet im ehemaligen Modehaus Sauer, einem Bau, der sich überraschend harmonisch zwischen Kaufhausvergangenheit und Museumsgegenwart eingerichtet hat – offen, hell, mit viel Raum für Blicke statt für Reihenfolge. Das Personal war freundlich, hilfsbereit, und rettete Faulmann vor der ersten Hürde: Schließfächer nur mit Münze – und wie immer kein Bargeld dabei. Man lieh ihm eine, mit einem Lächeln, das beinahe zur Ausstellung hätte gehören können.

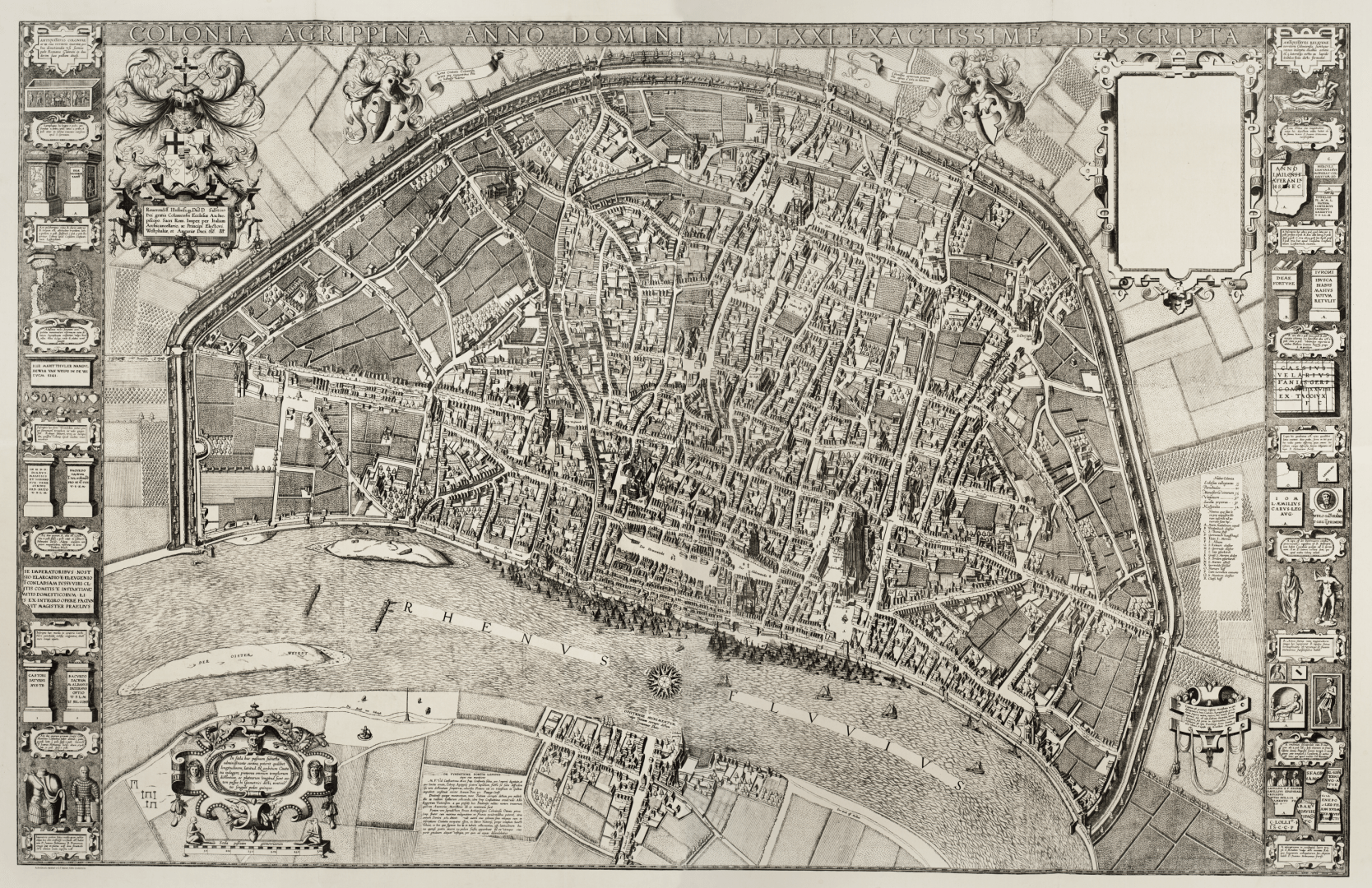

Gleich im ersten Stock blieb er stehen: ein monumentales Stadtmodell von Alt-Köln, gebaut nach dem berühmten Mercator-Plan von Arnold Mercator, dem Sohn des großen Kartographen. Ein Stadtbild in isometrischer Perspektive, exakt vermessen und doch voll künstlerischer Wärme – der erste 3-D-Blick auf Köln, lange bevor Computer solche Ansichten errechneten. Sim Cologne 1571, murmelte Faulmann und lächelte.

Das Original war nur eine flache Karte, aber so genau, dass sie sich fast wie dreidimensional erleben ließ. Hier jedoch war sie in echtes miniature 3D gegossen – ein miniaturisiertes Abbild der Stadt um 1570, mit Mauern, Türmen, Kirchen und Gassen, ein Architekturmodell Kölns, das man von oben betrachten kann wie ein Gott mit Kaffeetasse – nur, weil Museum, ohne Kaffeetasse.

Doch dann sah er etwas, das ihm merkwürdig vorkam: Häuser mitten im Rhein, scheinbar willkürlich verankert – unlogisch und doch auffällig regelmäßig. Er beugte sich näher: keine Frage, da waren Häuser. Erklärungen gab es keine, und genau das scheint Absicht. Hier merkt man, dass das Museum bewusst nicht nur chronologisch erzählt. Statt Jahreszahlen reiht es Themen, Verbindungen, Strömungen aneinander – als wolle es selbst wie der Rhein fließen, mit Nebenarmen, Untiefen und Uferwechseln. Man darf sich treiben lassen, verlaufen, wiederfinden. Eine Stadtgeschichte, die auch quer zur Zeitachse erzählt wird – sie lädt dazu ein, sich selbst in die Geschichten hineinzudenken, statt sie vorsortiert serviert zu bekommen. Und Faulmann, der gerne in Karten denkt, fand genau das gut – auch wenn er natürlich sofort in seinem immer-dabei-Internet nachlas, was es mit diesen Häusern im Rhein auf sich hatte.

Keine Häuser, sondern Schiffsmühlen – schwimmende Maschinen, die vom Strom selbst angetrieben wurden. Die Kölner Mühlschiffe waren über Jahrhunderte das Rückgrat der Stadt. Sie mahlten das Mehl für zehntausende Menschen, und sie taten es, wo eigentlich keine Mühle stehen konnte – auf dem Fluss. Zwei Boote, dazwischen ein Rad, das vom Rhein getrieben wurde: eine geniale Konstruktion, die sich mit dem Wasserstand hob und senkte, immer im richtigen Winkel zur Strömung.

Doch was Faulmann besonders faszinierte, war nicht nur die Technik, sondern die Gesellschaft dahinter. Ein ganzer Berufszweig, die Rheinmüller, lebte auf diesen Booten – misstraut, streng kontrolliert, aber unentbehrlich. Die Mühlen gehörten einer genossenschaftlichen Gemeinschaft, den sogenannten Mühlenerben, deren Anteile im Mühlenschrein verzeichnet waren – einem mittelalterlichen Grundbuchsystem, das mehr Organisation besaß als manche heutige IT-Datenbank. Sogar Gewinne wurden anteilig verteilt: die Hälfte an den Erzbischof (gleichzeitig Kurfürst), die andere an die Bürger.

Faulmann denkt nach: Der Mühlenschrein als früher Kapitalmarkt

Wer also glaubt, Kapitalmärkte seien eine Erfindung der neusten Neuzeit, sollte einmal einen Blick in diesen Mühlenschrein werfen. Was die Kölner Mühlenerben im 13. Jahrhundert schufen, war im Grunde ein bürgerliches Beteiligungssystem.

Die teuren, kurzlebigen Schiffsmühlen wurden in Anteile zerlegt, die man kaufen, verkaufen, vererben oder verpfänden konnte. Die Erträge flossen als Gewinnausschüttungen – meist in Geld oder Mehl – an die Anteilseigner zurück. Das Risiko wurde gestreut, der Betrieb blieb stabil. Ein Modell, das alle theoretischen Kernelemente späterer Kapitalmärkte enthielt: gemeinsames Risiko, Umlauf von Wertanteilen, Transparenz und Vertrauen. So entstand – mitten im Mittelalter – eine Art Rhein(isch)er Bürgerbörse. Kein Parkett, keine Tickerkurse, nur Wasser, Holz und Wind. Aber die Idee war dieselbe: gemeinsam in Technik investieren, um mehr Energie aus der Welt zu ziehen, als einer allein vermöchte.

Faulmann lächelte. Vielleicht war der Rhein sogar die erste Blockchain – nur flüssiger. Mal sehen ob sich da anhaltspunkte finden lassen

Ein halbstockwerk darüber fand Faulmann ein Echo auf die Mühlen: Wilhelm Kleinenbroichs „Eintreibung der Mahl- und Schlachtsteuer“ (1847). Ein anderer Strom, diesmal aus Geld und Ungleichheit. Im Vordergrund eine Familie, die ihr Brot versteuern muss; im Hintergrund ziehen wohlhabende Bürger und Adlige vorbei – unbehelligt, selbstverständlich.

![]()

Im 19. Jahrhundert, sagt einem das Bild, stand Köln nicht nur am Rhein, sondern auch an einer unsichtbaren Grenze: am Tor zwischen Hunger und Würde. Die Mahl- und Schlachtsteuer machte aus einem Laib Brot und einem Stück Fleisch kleine Luxusgüter des Alltags. Sie wurde da erhoben, wo man sie nicht übersehen konnte: an den Stadttoren, in Waagen, Listen und Blicken. Wer hineinwollte mit Mehl, musste zahlen; wer ein Tier schlachten ließ, ebenso. Und als wäre das nicht Hohn genug, war Wildbret von der Steuer ausgenommen – das Fleisch der Reichen, frei von Abgaben, während der arme Mann sein Brot mitbezahlte. Selbst die Ungleichheit hatte damals ihre Speisekarte, dachte Faulmann. Es war eine Steuer, die nicht auf Taler zielte, sondern auf Mägen.

Sie traf die Falschen zuerst. Tagelöhner, Gesellen, kleine Handwerker, deren Geldbeutel schon am Morgen dünn war: Sie zahlten nicht irgendwo in Formularen, sondern abends an der Theke der Bäckerei – heimlich versteckt im Preis des Brotes. Und weil Städte nie genug bekommen, legte die Kommune oft noch einen Zuschlag drauf – ein kleiner, unscheinbarer Prozentsatz, der den Teig nicht schwerer die Gesichter aber länger machte. Auf dem Land zahlte man derweil Klassensteuer, nach Vermögen gestaffelt; in der Stadt zahlte man Verbrauch, egal wie knapp das Leben war. So entstand eine fiskalische Stadtmauer, unsichtbar, aber wirksam.

Wo Mauern sind, gibt es Schleichwege. In feuchten Nächten zogen Säcke mit Mehl querfeldein, an Hecken entlang, durch Kellertüren: Schmuggel als stille Widerrede. Manchmal war es nur ein paar Hände voll, die den Unterschied machten zwischen einer Suppe und einer Suppe mit Brot. Der Staat nannte das Ungehorsam; die Leute nannten es Not.

Dann kamen die schlechten Jahre: Missernten, Kartoffelfäule, Preise, die so schnell stiegen wie die Laune fiel. Die Steuer stand weiter am Tor und verlangte ihren Anteil, als sei das Wetter eine Ausrede. Vor den Bäckereien bildeten sich schmale Schlangen, Kinder sahen der Kruste beim Teurerwerden zu, und in den Stuben zählte man, ob morgen noch Fleisch im Topf schwimmt oder nur Geschichten davon. Die Wut suchte sich Ziele: nicht abstrakte Paragrafen, sondern Stände, Metzgereien, Marktbuden – die sichtbaren Enden einer unsichtbaren Rechnung.

Kleinenbroich hat das verstanden: vorn die Familie, die zahlen muss; hinten die wohlhabenden Bürger und Adligen, die passieren, als sei die Steuer für andere erfunden. Preußen nannte es Ordnung. Faulmann denkt: Es war ein Preisaufschlag auf’s Überleben – und der Staat stand daneben, mit sauber geführten Listen.

Faulmanns Seitenblick: Alte Steuern, neue Gesichter

Manches ändert sich, manches wechselt nur das Kostüm. Damals war es der Torwächter mit Waage, heute sind es Handelszölle, Strompreise, Steuerpakete. Immer wieder geht es um dieselbe Frage: Wer trägt die Last – und wer läuft einfach vorbei?

Manche Zölle wirken wie eine moderne Variante der Mahlsteuer: laut verkündet als Schutzmaßnahme, still bezahlt von den Verbrauchern. Und wenn Faulmann die Nachrichten über neue Steuerpläne liest – Entlastung hier, Anreiz da, Diskussion über Gerechtigkeit –, dann hört er zwischen den Zeilen denselben Ton: Die alten Fragen sind noch nicht gelöst, sie tragen nur neue Anzüge.

Und plötzlich begriff der Bär: Wie viel in dieser Stadtgeschichte vom Mahlwerk des Lebens erzählt – von Rädern, die sich drehen; von Strömungen, die man nutzt oder bekämpft; von Regeln, die Preise erhöhen, und Gesetzen, die Stimmungen kippen. Vom Versuch, das Gleichgewicht zu halten zwischen Wasser, Macht und Mensch. Irgendwo in diesem Kreislauf von Mühlen und Märkten, Strömen und Steuern, steht, so hofft der Kapitän, doch immer wieder ein Mensch auf und sagt: „Man darf nehmen, was man zum Leben braucht.“ Köln hat da ja mitunter friedliche Wege gefunden, mit Ungerechtigkeit umzugehen – mal durch Schmuggel, mal durch Segensspruch: Als Kardinal Frings 1946 das „Fringsen“ erlaubte, war das im Grunde nichts anderes als eine moralische Steuerreform – befristet, solidarisch und ganz ohne Formular. Faulmann nickte. Vielleicht war das Fringsen eine sanfte Form der Revolution.

Draußen nieselte es noch. Die Marathon-Absperrungen klirrten im Wind. Faulmann blieb kurz stehen, sah zum Himmel und dachte: Vielleicht ist Köln selbst wie eine Schiffsmühle – fest verankert, vom Strom getragen, und immer ein bisschen am Rand des Überlaufens.