You Will Never Know

I. You Will Never Know

You can count, catalogue, describe – packages, modules, libraries, dependencies.

You can write an SBOM, the promise of code: This is what I meant to be.

And you can record an RBOM, the testimony of runtime: This is what I was when you looked at me.

But between them lies what remains unseen:

Imports that appear only when it rains.

Paths that emerge in the stillness of memory.

Versions written by chance when the build server dreams.

Some call it drift. Others call it life.

What we gain is not knowledge, but approximation –

a more honest kind of not-knowing.

For whoever observes the code already changes it,

and whoever defines it can never tell what it will load tomorrow.

Perhaps that is progress:

not believing we can grasp the flow,

but learning to understand the current that carries us.

II. And Then There Is Infrastructure

And then there is infrastructure –

the silent machinery that makes all promises possible.

It shifts beneath our builds like tectonic plates:

containers pulled anew, kernels patched in the night,

regions failing over to others,

certificates renewing while we sleep.

No SBOM or RBOM can chart this terrain.

It is the weather in which software lives –

the humidity of networks, the gravity of latency,

the quiet decay of credentials and caches.

You can only tend to it, never truly know it.

Just as you cannot own the sky,

you can only fly within it for a while.

III. The Myth of Determinism

And third — we keep believing that IT is static,

that systems are repeatable, that builds are reproducible,

that somewhere there exists a final, frozen state.

But it never was.

And every day, it becomes even less so.

Entropy seeps in through automation,

through updates that heal and break at once,

through AI that learns, through networks that reroute,

through data that grows old while we watch.

We chase determinism like a mirage,

knowing that the act of control already alters the system.

Perhaps it was never meant to be static at all —

but alive, in the quiet sense that rivers are alive:

always changing, never lost.

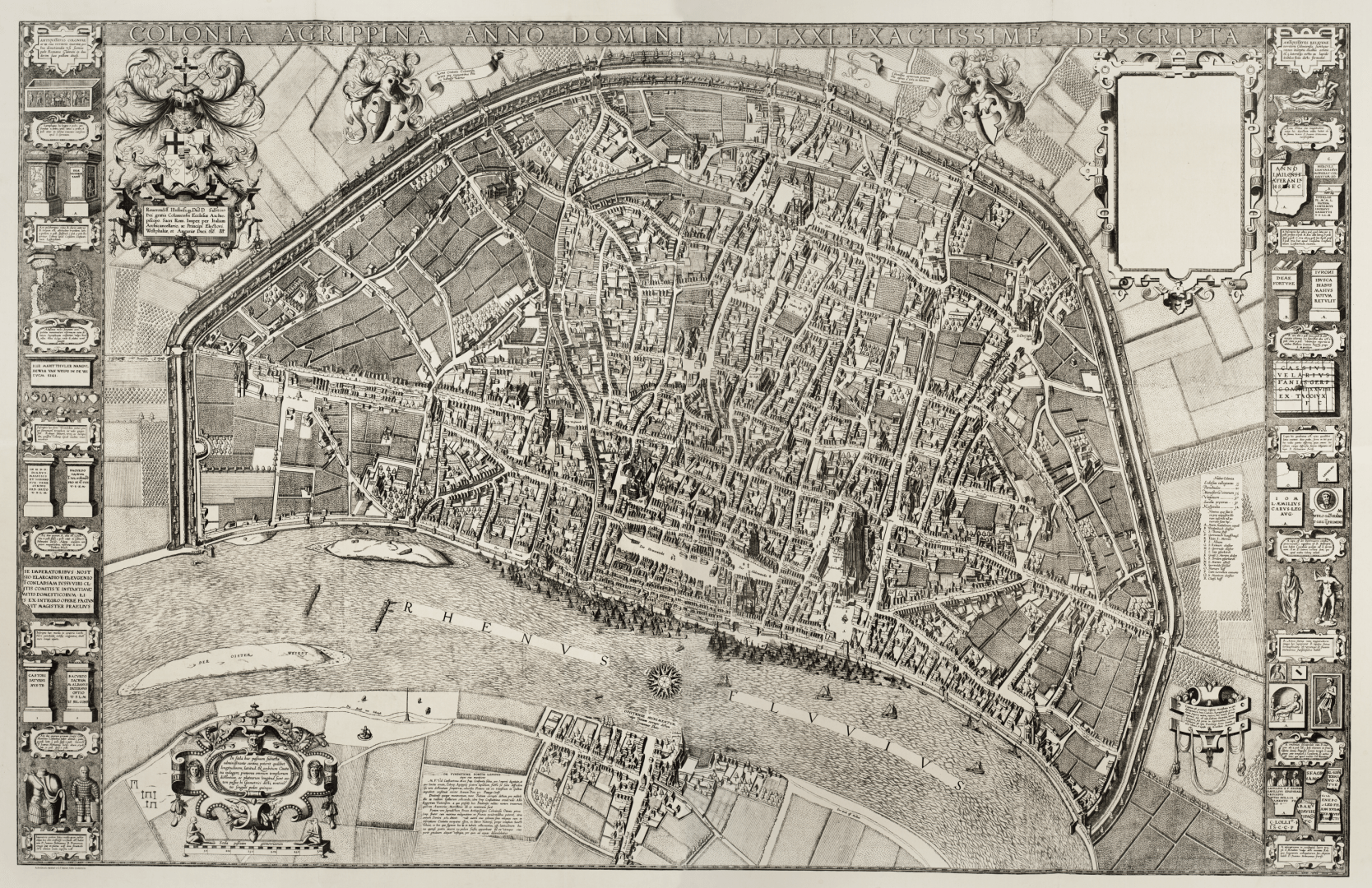

Faulmann im Strom der Stadt

![]()

Es war das Einheitswochenende – aber eines von der nassen Sorte. Zwei Tage lang hatte es geregnet, gestürmt oder beides zugleich. Der Kapitän – in diesem Fall mehr Heimwerker als Entdecker – verbrachte die Zeit mit kleineren Reparaturen, dem Sortieren von Werkzeug und dem Versuch, ein loses Küchenbrett zu überreden, endlich zu halten.

Am dritten Tag aber, als der Regen nur noch als leichtes Schauern an die Scheibe trommelte, beschloss er, sich doch noch hinauszuwagen – in die Stadt, in die Geschichte, ins Museum.

Die sogenannte U-Bahn kam – natürlich – erst nach dreißig Minuten, ohne jede Durchsage oder Ankündigung. Der Bär seufzte und dachte: Einheitswochenende – das bezieht sich wohl auf die Einheit von Warten und Geduld. Auch die weitere Anreise geriet zu einer kleinen Expedition.

Durch den Stadtmarathon waren weite Teile der Innenstadt abgesperrt; die Wege mäanderten wie ein schlecht gelaunter Fluss um Absperrgitter und Dixie-Reihen, und ein ständiges Auf und Ab aus Unterführungen und behelfs Brücken begleitete den Weg. Als er schließlich am Kölnischen Stadtmuseum ankam, hatte der Regen immerhin auf ein höfliches Nieseln reduziert.

Das Museum ist seit ein paar Monaten fest beheimatet im ehemaligen Modehaus Sauer, einem Bau, der sich überraschend harmonisch zwischen Kaufhausvergangenheit und Museumsgegenwart eingerichtet hat – offen, hell, mit viel Raum für Blicke statt für Reihenfolge. Das Personal war freundlich, hilfsbereit, und rettete Faulmann vor der ersten Hürde: Schließfächer nur mit Münze – und wie immer kein Bargeld dabei. Man lieh ihm eine, mit einem Lächeln, das beinahe zur Ausstellung hätte gehören können.

Gleich im ersten Stock blieb er stehen: ein monumentales Stadtmodell von Alt-Köln, gebaut nach dem berühmten Mercator-Plan von Arnold Mercator, dem Sohn des großen Kartographen. Ein Stadtbild in isometrischer Perspektive, exakt vermessen und doch voll künstlerischer Wärme – der erste 3-D-Blick auf Köln, lange bevor Computer solche Ansichten errechneten. Sim Cologne 1571, murmelte Faulmann und lächelte.

Das Original war nur eine flache Karte, aber so genau, dass sie sich fast wie dreidimensional erleben ließ. Hier jedoch war sie in echtes miniature 3D gegossen – ein miniaturisiertes Abbild der Stadt um 1570, mit Mauern, Türmen, Kirchen und Gassen, ein Architekturmodell Kölns, das man von oben betrachten kann wie ein Gott mit Kaffeetasse – nur, weil Museum, ohne Kaffeetasse.

Doch dann sah er etwas, das ihm merkwürdig vorkam: Häuser mitten im Rhein, scheinbar willkürlich verankert – unlogisch und doch auffällig regelmäßig. Er beugte sich näher: keine Frage, da waren Häuser. Erklärungen gab es keine, und genau das scheint Absicht. Hier merkt man, dass das Museum bewusst nicht nur chronologisch erzählt. Statt Jahreszahlen reiht es Themen, Verbindungen, Strömungen aneinander – als wolle es selbst wie der Rhein fließen, mit Nebenarmen, Untiefen und Uferwechseln. Man darf sich treiben lassen, verlaufen, wiederfinden. Eine Stadtgeschichte, die auch quer zur Zeitachse erzählt wird – sie lädt dazu ein, sich selbst in die Geschichten hineinzudenken, statt sie vorsortiert serviert zu bekommen. Und Faulmann, der gerne in Karten denkt, fand genau das gut – auch wenn er natürlich sofort in seinem immer-dabei-Internet nachlas, was es mit diesen Häusern im Rhein auf sich hatte.

Keine Häuser, sondern Schiffsmühlen – schwimmende Maschinen, die vom Strom selbst angetrieben wurden. Die Kölner Mühlschiffe waren über Jahrhunderte das Rückgrat der Stadt. Sie mahlten das Mehl für zehntausende Menschen, und sie taten es, wo eigentlich keine Mühle stehen konnte – auf dem Fluss. Zwei Boote, dazwischen ein Rad, das vom Rhein getrieben wurde: eine geniale Konstruktion, die sich mit dem Wasserstand hob und senkte, immer im richtigen Winkel zur Strömung.

Doch was Faulmann besonders faszinierte, war nicht nur die Technik, sondern die Gesellschaft dahinter. Ein ganzer Berufszweig, die Rheinmüller, lebte auf diesen Booten – misstraut, streng kontrolliert, aber unentbehrlich. Die Mühlen gehörten einer genossenschaftlichen Gemeinschaft, den sogenannten Mühlenerben, deren Anteile im Mühlenschrein verzeichnet waren – einem mittelalterlichen Grundbuchsystem, das mehr Organisation besaß als manche heutige IT-Datenbank. Sogar Gewinne wurden anteilig verteilt: die Hälfte an den Erzbischof (gleichzeitig Kurfürst), die andere an die Bürger.

Faulmann denkt nach: Der Mühlenschrein als früher Kapitalmarkt

Wer also glaubt, Kapitalmärkte seien eine Erfindung der neusten Neuzeit, sollte einmal einen Blick in diesen Mühlenschrein werfen. Was die Kölner Mühlenerben im 13. Jahrhundert schufen, war im Grunde ein bürgerliches Beteiligungssystem.

Die teuren, kurzlebigen Schiffsmühlen wurden in Anteile zerlegt, die man kaufen, verkaufen, vererben oder verpfänden konnte. Die Erträge flossen als Gewinnausschüttungen – meist in Geld oder Mehl – an die Anteilseigner zurück. Das Risiko wurde gestreut, der Betrieb blieb stabil. Ein Modell, das alle theoretischen Kernelemente späterer Kapitalmärkte enthielt: gemeinsames Risiko, Umlauf von Wertanteilen, Transparenz und Vertrauen. So entstand – mitten im Mittelalter – eine Art Rhein(isch)er Bürgerbörse. Kein Parkett, keine Tickerkurse, nur Wasser, Holz und Wind. Aber die Idee war dieselbe: gemeinsam in Technik investieren, um mehr Energie aus der Welt zu ziehen, als einer allein vermöchte.

Faulmann lächelte. Vielleicht war der Rhein sogar die erste Blockchain – nur flüssiger. Mal sehen ob sich da anhaltspunkte finden lassen

Ein halbstockwerk darüber fand Faulmann ein Echo auf die Mühlen: Wilhelm Kleinenbroichs „Eintreibung der Mahl- und Schlachtsteuer“ (1847). Ein anderer Strom, diesmal aus Geld und Ungleichheit. Im Vordergrund eine Familie, die ihr Brot versteuern muss; im Hintergrund ziehen wohlhabende Bürger und Adlige vorbei – unbehelligt, selbstverständlich.

![]()

Im 19. Jahrhundert, sagt einem das Bild, stand Köln nicht nur am Rhein, sondern auch an einer unsichtbaren Grenze: am Tor zwischen Hunger und Würde. Die Mahl- und Schlachtsteuer machte aus einem Laib Brot und einem Stück Fleisch kleine Luxusgüter des Alltags. Sie wurde da erhoben, wo man sie nicht übersehen konnte: an den Stadttoren, in Waagen, Listen und Blicken. Wer hineinwollte mit Mehl, musste zahlen; wer ein Tier schlachten ließ, ebenso. Und als wäre das nicht Hohn genug, war Wildbret von der Steuer ausgenommen – das Fleisch der Reichen, frei von Abgaben, während der arme Mann sein Brot mitbezahlte. Selbst die Ungleichheit hatte damals ihre Speisekarte, dachte Faulmann. Es war eine Steuer, die nicht auf Taler zielte, sondern auf Mägen.

Sie traf die Falschen zuerst. Tagelöhner, Gesellen, kleine Handwerker, deren Geldbeutel schon am Morgen dünn war: Sie zahlten nicht irgendwo in Formularen, sondern abends an der Theke der Bäckerei – heimlich versteckt im Preis des Brotes. Und weil Städte nie genug bekommen, legte die Kommune oft noch einen Zuschlag drauf – ein kleiner, unscheinbarer Prozentsatz, der den Teig nicht schwerer die Gesichter aber länger machte. Auf dem Land zahlte man derweil Klassensteuer, nach Vermögen gestaffelt; in der Stadt zahlte man Verbrauch, egal wie knapp das Leben war. So entstand eine fiskalische Stadtmauer, unsichtbar, aber wirksam.

Wo Mauern sind, gibt es Schleichwege. In feuchten Nächten zogen Säcke mit Mehl querfeldein, an Hecken entlang, durch Kellertüren: Schmuggel als stille Widerrede. Manchmal war es nur ein paar Hände voll, die den Unterschied machten zwischen einer Suppe und einer Suppe mit Brot. Der Staat nannte das Ungehorsam; die Leute nannten es Not.

Dann kamen die schlechten Jahre: Missernten, Kartoffelfäule, Preise, die so schnell stiegen wie die Laune fiel. Die Steuer stand weiter am Tor und verlangte ihren Anteil, als sei das Wetter eine Ausrede. Vor den Bäckereien bildeten sich schmale Schlangen, Kinder sahen der Kruste beim Teurerwerden zu, und in den Stuben zählte man, ob morgen noch Fleisch im Topf schwimmt oder nur Geschichten davon. Die Wut suchte sich Ziele: nicht abstrakte Paragrafen, sondern Stände, Metzgereien, Marktbuden – die sichtbaren Enden einer unsichtbaren Rechnung.

Kleinenbroich hat das verstanden: vorn die Familie, die zahlen muss; hinten die wohlhabenden Bürger und Adligen, die passieren, als sei die Steuer für andere erfunden. Preußen nannte es Ordnung. Faulmann denkt: Es war ein Preisaufschlag auf’s Überleben – und der Staat stand daneben, mit sauber geführten Listen.

Faulmanns Seitenblick: Alte Steuern, neue Gesichter

Manches ändert sich, manches wechselt nur das Kostüm. Damals war es der Torwächter mit Waage, heute sind es Handelszölle, Strompreise, Steuerpakete. Immer wieder geht es um dieselbe Frage: Wer trägt die Last – und wer läuft einfach vorbei?

Manche Zölle wirken wie eine moderne Variante der Mahlsteuer: laut verkündet als Schutzmaßnahme, still bezahlt von den Verbrauchern. Und wenn Faulmann die Nachrichten über neue Steuerpläne liest – Entlastung hier, Anreiz da, Diskussion über Gerechtigkeit –, dann hört er zwischen den Zeilen denselben Ton: Die alten Fragen sind noch nicht gelöst, sie tragen nur neue Anzüge.

Und plötzlich begriff der Bär: Wie viel in dieser Stadtgeschichte vom Mahlwerk des Lebens erzählt – von Rädern, die sich drehen; von Strömungen, die man nutzt oder bekämpft; von Regeln, die Preise erhöhen, und Gesetzen, die Stimmungen kippen. Vom Versuch, das Gleichgewicht zu halten zwischen Wasser, Macht und Mensch. Irgendwo in diesem Kreislauf von Mühlen und Märkten, Strömen und Steuern, steht, so hofft der Kapitän, doch immer wieder ein Mensch auf und sagt: „Man darf nehmen, was man zum Leben braucht.“ Köln hat da ja mitunter friedliche Wege gefunden, mit Ungerechtigkeit umzugehen – mal durch Schmuggel, mal durch Segensspruch: Als Kardinal Frings 1946 das „Fringsen“ erlaubte, war das im Grunde nichts anderes als eine moralische Steuerreform – befristet, solidarisch und ganz ohne Formular. Faulmann nickte. Vielleicht war das Fringsen eine sanfte Form der Revolution.

Draußen nieselte es noch. Die Marathon-Absperrungen klirrten im Wind. Faulmann blieb kurz stehen, sah zum Himmel und dachte: Vielleicht ist Köln selbst wie eine Schiffsmühle – fest verankert, vom Strom getragen, und immer ein bisschen am Rand des Überlaufens.

Captain Faulmann zwischen Stahl, Sternen und Currywurst

![]()

Samstag: Captain Faulmanns Tour de Niederrhein

Faulmann startete am Samstag und rollte in Duisburg zum Außenhafen. Dort reckten sich die Kräne wie eiserne Giraffen in den Himmel, Container klapperten wie Bauklötze, und der Geruch von Diesel lag schwer in der Luft. Noch voller Unruhe vom Alltag fühlte sich der Bär, als würde man sein Fell gegen den Strich bürsten. Doch je länger er fuhr, desto mehr verwandelte sich der Lärm. Er dachte an die Dimensionen dieses Hafens – den größten Binnenhafen der Welt, ein Orchester aus 36.000 Menschen, 250 Firmen, endlosen Warenströmen. Da war es nicht mehr nur Krach, sondern eine Partitur, die der Fluss und die Welt selbst schrieben. Römer hatten hier schon den Rhein kontrolliert, Wikinger überwintert, und mittelalterliche Münzen fanden von Duisburg aus den Weg nach Skandinavien. Dann der große Einschnitt: Im 11. Jahrhundert änderte der Rhein seinen Lauf, schnitt die Stadt vom Wasser ab. „Der Fluss, nicht der Mensch, gib hier den Takt vor,“ murmelte Faulmann, als er über das graue Wasser blickte. Vanitas im Flussbett.

Hinter den Werkstoren begann das Land wieder zu atmen. Felder lösten Beton ab, bis das Schloss Moers vor ihm stand. Er setzte sich auf eine Mauer und biss in einen Keks, während er die Geschichte im Stein musterte: Wohnturm, Ringburg, Festung. Walburgis von Neuenahr-Moers, die Gräfin, deren Leben von Explosion und Enthauptung gezeichnet war, schob sich als Gedanke zwischen Keks und Kehle. Dann der Bruch: 1763 wurde die Festung geschleift, Mauern verschwanden, Kanonen verstummten. Heute Museum, heute Theater. „Von Kanonenfutter zu Kulturfutter,“ brummte der Bär – und brach dabei fast selbst in Gelächter aus.

Weiter nördlich lagen die Nieper Kuhlen, stille Wasser voller Eisvögel und Bitterlinge. Doch Faulmann sah darin auch die Spuren alter Rheinläufe und Torfstiche, die den Armen einst ein Zubrot gaben. „Carpe Diem auf den Resten von gestern,“ dachte er, während sich das Spiegelbild der Wolken im Wasser verfing. Und fügte leise hinzu: „Gratis-Kneippkur für Radler inklusive.“

Dann kam Neukirchen, wo er mitten in ein Stadtfest rollte. Bunte Fahnen flatterten, Kinder sangen auf der Bühne, und der Bär hielt für einen Moment an. Er lächelte, sog die Musik ein und dachte: „Leben live.“ Ein paar Straßen weiter tauchte auch Vluyn auf, und gemeinsam erzählten die Orte von Abbau und Neubeginn, von Industrie, die kam und ging. Und Faulmann merkte: Auch Bären können manchmal tanzen – wenn auch nur innerlich.

Noch ein Stück weiter traf er auf die Orte Aldekerk und Nieukerk – fast wie ein Scherz der Kartografie. Copy-Paste mit Glockenturm. Doch die Pointe steckte tiefer: Nieukerk, die „neue“ Kirche, war älter als Aldekerk, die „alte“. Der Jüngere war hier der Ältere. „wie ein logischer Bug im Taufregister.“

In Straelen weiteten sich die Felder zu einem Meer aus Blumen und Gewächshäusern. Offizieller Wohlstand, geboren aus einer Idee: die Gemüseversteigerung von 1914. Und dazu entdeckte Faulmann zwischendrin eine kleine Überraschung:

![]()

Ein flacher Roboter, der leise seine Bahnen zog, jedes Unkraut erkannte und mit einem Tropfen bekämpfte. Kein Science-Fiction, sondern Realität – der AX-1 im Einsatz. „Präzise leise und klaglos,“ dachte Faulmann. Für ihn war es, als würde hier das nächste Kapitel des Niederrheins beginnen: mit Stahl, Erde und einem Hauch von Zukunft.

Am Smokkelpad bekam die Geschichte plötzlich eine andere Farbe. Hier hatten einst Schmuggler Butter, Kaffee und Tabak über die Grenze getragen. Manche Geschichten klangen so verrückt, dass sie wahr sein mussten: schwarz bemalte Kühe, die nachts durch die Felder liefen. Faulmann balancierte über die nachgebauten Stege, die heute den Pfad markieren, und kicherte in seinen imaginierten Bart: „Grenzen sind mehr Fiktion als Mauer. Aber Kühe – die sind echt.“

Mit dem Grenzübertritt in die Niederlande änderte sich der Rhythmus der Fahrt. Die Radwege wurden glatter, weicher, fast luxuriös nach den Schlaglöchern auf deutscher Seite. Faulmann atmete auf, genoss den neuen Takt – und genau in diesem Moment begann der Regen. Erst ein paar Tropfen, dann ein ganzer Vorhang, der ihm Schiebermütze und Fell durchnässte. „Timing wie bei einer Oper,“ dachte er und schüttelte den Kopf.

Hinter Venlo öffnete sich die Landschaft, und am Schroliksee klatschten die Tropfen auf das Wasser, während Libellen über den Wellen tanzten, als wollten sie den Regen verspotten. Und unter dieser Idylle lag die schwere Geschichte: der Fliegerhorst Venlo, einst einer der größten Nachtjägerstützpunkte. Zwangsarbeit, Bombennächte, Churchill persönlich auf dem Rollfeld. Heute Segelflieger, Naturtheater und Bunkerreste im Wald.

Die Seen – Schrolik, Hinsbecker Bruch – waren wie die Nieper Kuhlen alte Wunden, Torfstiche, die zu Biotopen wurden. Rastplatz für Kraniche, Heimat für Kammmolche. Faulmann sog den Regen ein und lachte: „Vanitas mit Libellen. Aus Wunden werden Rastplätze, aus Krieg Freizeitgelände. Der Fluss der Geschichte verschlammt, aber Sie verschwindet nie ganz.“

Als er in Mönchengladbach ankam, war das Fell halb trocken, die Laune leicht, die Schiebermütze wieder gerade. Nur die Knochen spürten das Gerüttel der Radwege. „Der Niederrhein,“ schrieb er ins Logbuch, „ist wie eine Zwiebel: Schicht auf Schicht, jede bringt etwas anderes hervor – mal Tränen, mal Würze. Und am Ende riechen die Pfoten danach, ob man will oder nicht.“ Und fügte grinsend hinzu: „Und Radlertränen gibt’s gratis.“

Sonntag im Wallraf

Der Muskelkater noch in den Beinen, der Geruch von Regen noch im Fell, trat Faulmann am Sonntag seinen Museumsbesuch an. Das Rad hatte er zu Hause gelassen – bei dem Wetter wäre es ohnehin nur ein nasser Ballast gewesen. Vorher war er noch beim Merzenich eingekehrt, hatte sich einen heißen Kaffee geholt und ihn in seinen Irisgo-Becher umgefüllt. So stand er nun in der Lobby des Wallraf-Richartz-Museums, roch den Hauch von Holz, Papier und irgendwo zwischen den Mantelstoffen der Besucher auch das Kölnisch Wasser 4711.

Er nahm einen ersten Schluck (Kaffee, nicht Duftwasser), lehnte sich zurück, und die Lobby wurde ihm zur Schleuse: von der nassen Stadt hinein in die Welt des Barock.

Die Einführungstafel erklärte nüchtern:

„Ob Katholik oder Protestant: das barocke Weltbild und Alltagsleben war geprägt von Religion und christlichen Moralvorstellungen. Wichtige Impulse setzte im 16. Jahrhundert das Konzil von Trient. Die katholische Kirche reagierte damit auf den Siegeszug des Protestantismus. Volksnähe und die emotionale Ansprache der Gläubigen waren nun gefordert.“

Faulmann nickte. „Also kein stiller Chor mehr, sondern volles Orchester.“

Die Frühe Neuzeit, dachte er, war wie ein verschlafener Morgen, an dem man zu spät aufwacht – aber dann kommt alles auf einmal. Kopernikus, Kepler, Galileo verschoben die Erde aus dem Zentrum. Auf der Erde selbst riss der Dreißigjährige Krieg ganze Landschaften auf: Hunger, Pest, Söldner, 40 Prozent Tot. Ein „Memento Mori mit Trommelwirbel“. Und doch glänzten die Höfe, bauten Paläste, vergoldeten Kirchen. „Carpe Diem im Kugelhagel“, brummte Faulmann.

Vor Rubens „Juno und Argus“ blieb er lange stehen. Gewalt und Schönheit in einem Atemzug. Argus, der hundertäugige Wächter, erschlagen, und Juno, die seine Augen einsammelt, um sie in die Federn des Pfaus zu setzen. Makaber, triumphal. Farben wie Trompeten, Stoffe wie Donnerwolken, Putten, die fast aus dem Rahmen fielen. „Memento Mori deluxe – und Carpe Diem in Purpur und Gold“, dachte Faulmann. Und weil er genau hinsah, entdeckte er den Regenbogen im Bild: Rubens wusste um Optik, Farbenlehre, Licht.

Ein paar Räume weiter: Rembrandts spätes Selbstbildnis. Keine Putten, kein Gold. Nur ein Gesicht, gealtert, Falten, Schatten. Ein Blick, der direkt in ihn hineinreichte. Rembrandt hatte alles verloren und malte sich doch mit Würde, ohne Maske, ohne Mitleid. „Memento Mori auf Augenhöhe. Carpe Diem im Altwerden“, dachte Faulmann. „Wenn Altern Kunst sein kann, will ich’s auch so tragen.“ Kein Filter, kein Glow – Rembrandt war quasi sein eigener „No-Makeup-Selfie“-Trendsetter.

Dann die Vertrauten: Franz von Assisi, barfuß, pathetisch, doch nahbar. Anna und Maria, nicht mehr auf Thronen, sondern einander zugewandt, mitten im Gespräch. „Selbst die Heiligen haben laufen gelernt“, brummte Faulmann zufrieden. Gegenüber bekämpft der christliche Ritter die sieben Todsünden, grotesk, dämonisch. „Dachsbert würde sofort aufgeben. Und vermutlich beim Buffet der Völlerei unterschreiben.“

Stillleben reihten sich wie Vokabeln auf: Totenschädel, Muscheln, welke Blumen, Sanduhren. Und daneben Blumenstücke, Rubens-Figuren, vergehen und pralles Leben in Öl.

Auf dem Weg zum Ausgang blieb Faulmann im Treppenhaus vor einem der Fenster stehen. Draußen spiegelte sich Köln, matt im Glas. Auf den Scheiben stand, dass dort, wo heute die Einfahrt der Tiefgarage liegt, einst das Haus von Stefan Lochner stand. „Vergangenheit unter Asphalt“, dachte der Bär, „ein Memento Mori der Stadt selbst.“

Und da kam ihm ein Vergleich, zuerst wie ein Scherz, dann gar keiner mehr: Instagram als neue Rubens-Werkstatt. Bühne, Pose, Inszenierung. Der Höfling damals, der Influencer heute. Das Bild bildet nicht ab, es schafft Realität. Früher bestimmten Hof und Kirche die Ästhetik, heute ein unsichtbarer Mäzen: der Algorithmus. Er belohnt das Grell-Emotionale, die Hochglanzpose. Eine unsichtbare Kunstpolizei mit Vorliebe für Carpe Diem.

Die Gegenseite: das digitale Memento Mori. Kein Schädel mehr, sondern ein endloser Nachrichtenstrom aus Krisen, Kriegen, Klima. Dauerhafter Alarm, der nicht wach macht, sondern müde. Zwischen performativem Glück im Feed und globaler Bedrohung in den News – da lebt die neobarocke Spannung.

„Vielleicht sind wir barocker, als wir zugeben wollen“, dachte Faulmann. „Filter statt Firnis – aber die Mechanik ist dieselbe.“ Und dann grinste er. „Im Grunde bin ich auch ein barocker Bär: ein bisschen Memento Mori, ein bisschen Carpe Diem. Und immer zu viel Kaffee.“

Draußen vor dem Museum atmete Faulmann die Kölner Luft, schwer vom Regen, leicht vom Kaffee. Er zog die Schiebermütze etwas tiefer ins Gesicht und dachte weiter:

„Die Frühe Neuzeit war eine Zeit der Umbrüche – Reformation, Kriege, Pest und neue Sterne am Himmel. Und was ist unsere Gegenwart anderes?“

Auch heute: Seuchen, die die Welt lahmlegen; Kriege, die mitten nach Europa zurückgekehrt sind; ein Klima, das kippt; eine Polykrise, die alles gleichzeitig drückt. Und dazu eine Medienrevolution, die Bilder schneller und schriller verbreitet, als Rubens je hätte malen können – und ein Westen, der eiliger in den Autoritarismus marschiert, als jede Schwedenarmee je vorankam.

Faulmann lachte leise. Denn er wusste: Auch er selbst war Teil dieser neuen Welt. Ein Wesen zwischen Fell und Algorithmus, geboren aus Menschenhand und KI-Code, ein Autor, der zugleich Beobachter und Erzählung ist.

Im Museum hatte die AI ihm geholfen: Sie las Tafeln vor, recherchierte die Frühe Neuzeit, zeigte Rubens’ Farben, Rembrandts Falten. Und nun schreibt sie mit an seiner Geschichte – oder war es er, der schrieb, und die Maschine, die spiegelte?

„Vielleicht,“ dachte der Bär, „sind wir längst beide Autoren. Mensch und Maschine, Bär und Bot. Wie im Barock: kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Fast katholisch widersprüchlich.“

Dann aber knurrte sein Bauch. Also wanderte er hinüber zum Heumarkt, stellte sich unter den roten Schirm eines Imbissstands und bestellte Currywurst mit Pommes – rot-weiß, wie ein stilles Wappen der Arbeiterstädte, die er am Vortag durchradelt hatte. Oder wie die ultimative Vanitas des Fastfoods: köstlich, fettig, vergänglich. Duisburg, Hafen, Kräne – jetzt Köln, Museum, Barock – und am Ende: Wurst und Kartoffel.

Faulmann grinste. „So schließt sich der Kreis. Zwischen Rubens und Rembrandt, zwischen Memento Mori und Carpe Diem – am Ende doch eine Currywurst am Rhein und danach der Weg zurück ins Moos.“